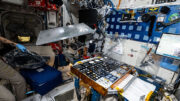

Création de données environnementales, cas pilote, réflexion sur une feuille de route pour structurer les pratiques internes : mission écoconception accomplie pour le Cetim aux côtés du Centre national d’études spatiales (CNES).

Le CNES prend toute sa part dans les objectifs nationaux et européens en matière de développement durable et s’engage aux côtés de ses partenaires sur la trajectoire zéro émission nette à horizon 2050. Présentée au salon du Bourget 2025, la feuille de route décarbonation de la filière spatiale française – élaborée au sein du Cospace sous le pilotage du CNES – vise à mesurer l’impact environnemental de la filière à l’échelle nationale et à identifier les leviers de réduction de cette empreinte pour s’inscrire dans une trajectoire cohérente avec la stratégie nationale bas carbone. En 2024, la Direction du transport spatial monte en compétences et sollicite le Cetim pour répondre à des besoins techniques.

Première étape : établir des données environnementales sur deux procédés de fabrication additive (LBM et WAAM), à partir des mesures gracieusement fournies par l’Institut de soudure.

Du cas d’étude à la feuille de route

Dans la foulée, un projet pilote de démarche d’écoconception sur un réservoir de lanceur (le démonstrateur de réutilisation Callisto) permet de considérer le WAAM comme alternative aux procédés conventionnels. Le Cetim guide les équipes du CNES dans la réalisation de l’analyse d’impact environnemental selon la norme NF EN 16524. Ce projet collaboratif permet de tester la démarche et d’identifier les ajustements nécessaires pour un déploiement plus systématique. « Cela a permis de voir concrètement les compromis techniques et environnementaux auxquels nous aurons à faire face », souligne Laurence Rozenberg, chef de projet Filière de transport spatial écoresponsable au CNES.

Fort de cet acquis, la Direction du transport spatial engage l’élaboration d’une feuille de route. Après un état des lieux métier par métier, le Cetim adapte la méthodologie d’écoconception aux spécificités du CNES. Répartition des rôles, articulation avec les processus existants, benchmark des outils du marché face à l’outil interne : cette feuille de route fournit un cadre structurant. Le choix final du logiciel conditionnera les données à intégrer et les formations à déployer. « La belle dynamique résulte de la conjonction entre notre mise en place d’un cadre organisationnel adéquat et les clés fournies par le Cetim pour accompagner la mise en œuvre », conclut Laurence Rozenberg. CNES compte étendre l’approche à d’autres segments d’activité du transport spatial (véhicule cargo, ensembles de lancement…).

Source: Centre Technique des industries Mécaniques (CETIM)

Be the first to comment on "Structurer l’écoconception dans le transport spatial"